R e p o r t a g e

R e p o r t a g e

R e p o r t a g e

R e p o r t a g e

"Oh, wie schön ist Panama..."

Mit der Segelyacht Pandarea Transit durch den Kanal

|

"Oh, wie schön ist Panama", seufzte der kleine Bär zum kleinen Tiger. "Da riecht es überall nach Bananan. Panama ist das Land meiner Träume". Seit PANDAREA 1995 zur Weltumsegelung aufgebrochen ist, fährt das orangefarbene Kinderbuch des weltberühmten Zeichners Janosch tausende von Seemeilen an Bord mit. Dieses Büchlein war geradezu symbolisch für den Aufbruch aus einem als Traumrevier bekannten Segelgebiet, der türkischen Riviera, in neue Gefilde, wo es noch vieeeeel viel schöner sein sollte. Oh wie schön ist Panama. Ach Janosch, bist Du je da gewesen? |

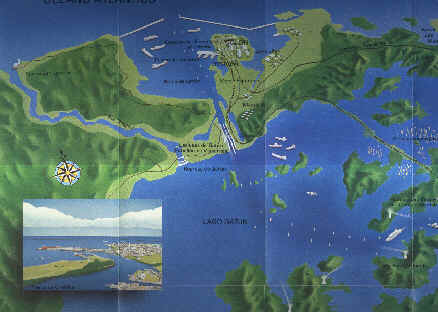

Colon, Panama Atlantikseite im Frühjahr 1999. Zerlumpte Gestalten lungern zwischen Abbruchhäusern herum, der Unrat liegt auf den Straßen, es stinkt penetrant nach Urin und Fäkalien. Durch Colon müssen alle, die den Kanal passieren wollen. Gemeinsam mit meinem Namensvetter Peter von der deutschen Yacht Eldorado spazieren wir die knapp zehn Minuten vom Internetcafe zum Panama Canal Yachtclub. Vor dem Club in den "Flats", den seichten Stellen des Vorhafens Colon-Christobal, liegen unsere Schiffe mit etwa 70 anderen Yachten vor Anker und warten auf den großen Tag des Transits. |  Sicherer Ankerplatz am TO-Stützpunkt José Povre (offiziell Colon) bei Markus Pos. 9 35,97' N, 79'38,11'W |

|

Panama ist das Nadelöhr für

Yachties aus aller Welt. 43 nautische Meilen vom Atlantik in den Pazifik.

Hier ist für uns der "Point of no return", der Punkt, von

dem aus es kein zurück mehr gibt. Wer den Kanal durchquert hat, geht

nur noch westwärts. Meile um Meile durch die endlosen Weiten des Pazifiks.

Kurz bevor Peter und ich den Club erreichen, das bewachte Tor ist schon

in Sicht, höre ich hinter mir merkwürdige Geräusche.

Straßengangster in Colon Ein Straßengangster hat Peter von hinten angefallen und zu Boden gerissen. "Gi‘me your money", keucht er. Na fein, immerhin einen Satz kann der Kerl englisch, denke ich ironisch, bevor ich mich meinerseits auf den Burschen stürze. Leichtsinnig von mir, zugegeben. Aber Angst und Wut verleihen Flügel. Der Gauner ist ob der unerwarteten Gegenwehr überrascht und gibt Fersengeld – ohne die erhoffte Beute. Unversehrt erreichen wir wenig später den Club. Das ist ungewöhnlich. Allein in dieser Woche sind |

vier Segler in Colon und zwei in Panama City überfallen und ausgeraubt worden - am hellichten Tag und keineswegs in den einschlägigen Vierteln, die man überall auf der Welt meiden sollte. In einem Land, in dem es wirtschaftlich steil bergab geht und die Zahl der Arbeitslosen astronomisch ist, sind die "reichen" Yachties, die immer Bargeld und Wertsachen bei sich haben, die idealen Opfer für schnelle Raubzüge. Außerdem - andere Touristen gibt es kaum. Allerdings scheint das Thema Sicherheit auch den besser gestellten Einheimischen unter den Nägeln zu brennen: Kein Haus, das nicht schwer vergittert und mit Mauern und Stacheldraht umgeben ist. Kein Geschäft, in dem nicht ein bis an die Zähne bewaffneter Watchman seinen Dienst versieht. Selbst im Supermarkt. Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn man seine Coladose und seine Milchtüte in den Einkaufswagen legt und dabei von einem Wächter mit Schrotflinte bewacht wird. In einem Lebensmittelgeschäft war der Dorman sogar mit einem automatischen amerikanischen Schnellfeuergewehr M16 ausgerüstet. |

| Reichlich Bargeld haben die Yachties in Colon zwangsläufig für die Formalitäten dabei. Gleich zu Beginn des Prozesses, in dem die Amerikaner den Kanal und die Kanalzone zu beiden Seiten den Panamesen etappenweise zurückgeben, wurden erst mal drastisch die Preise für den Yachttransit angehoben. Was früher ein paar Dollar ausmachte, reißt inzwischen ein tiefes Loch in die Reisekasse der Fahrtensegler. Es wäre noch schlimmer ausgefallen, hätte die amerikanische Boating-Lobby im Kongress nicht gegen geplante Phantasiesummen interveniert. Bezahlt wird bar, es werden an der öffentlichen Kasse der Kanalverwaltung weder Schecks noch Kreditkarten angenommen. Bis zu 50 Fuß |

|

|

Boots-Länge muß der Skipper 500 US Dollar berappen, dazu nochmal 120 Dollar Deposit, für den Fall, daß er den Kanal oder dessen Bauwerke beschädigen sollte. (Falls aufgrund von Fehlern der Kanalbediensteten oder technischen Pannen Schäden an den Schiffen entstehen, haftet die Kanalverwaltung selbstverständlich nicht...). Diese Kaution soll erstattet werden. Natürlich nicht gleich am Kanalende. Nein, vielleicht in ein paar Monaten. Dann soll per Post ein Scheck an die Heimatadresse geschickt werden. Zwischen 50 und 75 Fuß Schiffslänge kostet der Transit schon stolze 750 US Doller und entsprechend höhere Kaution. Die meisten Segler wollen einfach so schnell wie möglich durch. Das wird dem kleinen Land ganz sicher nicht gerecht. Es gibt für Yachties zauberhafte Flecken, echte Geheimtips. Freilich nur dort, wo man Panama nicht mit Panama (= Kanal) assoziiert. |

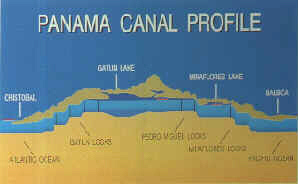

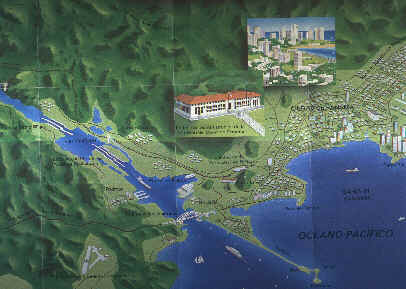

| Nach einer Menge ausgefüllter Formulare bekommt jedes Schiff (auch Yachten) eine Urkunde mit der "Ship Identification Number" (oben). Für die dicken Pötte ist seitlich oft nur wenige Zentimeter Luft in der Kammer (unten rechts). Vom Hafen Christobal aus geht es in die drei ersten Kammern der Gatun Locks (Kartenausschnitt darunter) und den Gatunsee. | Da ist zum Beispiel das San Blas Archipel. Das was? San Blas. Kaum bekannt und ohne nennenswerten Tourismus liegt eine Gruppe von rund 300 Inseln und Inselchen auf der karibischen Seite Panamas. Es ist ein autonomes Gebiet der Kuna-Indianer, die dort noch nach alter Väter Sitte leben. Die Technik hat zwar insofern Einzug gehalten, als vor fast jedem Dorf abends ein Generator brummt und elektrische Energie liefert. Auch Funkkommunikation zwischen den Inseln gibt es und vereinzelt eine Landepiste. Doch blüht wie ehedem der Tauschhandel und mancher Yachtie macht sein Schnäppchen, indem er Essig, Öl, Reise, Kaffee |

| oder nützliche Gebrauchsgegenstände

vom Angelhaken bis zur Taucherbrille gegen Molas eintauscht. Molas sind

die traditionellen kunstvoll bestickten Stoffapplikationen auf Brust-

und Rückenteilen der Kuna-Trachten. Sie zeigen wunderschöne Muster aus

der Mythologie, aber auch aus dem Alltag. Wenngleich auch die Kunas

den Wert des Greenback, des US-Dollars schon erkannt haben und fünf

Dollar für ankern vor dem Dorf und je (!) einen Dollar für jedes Foto,

das der Durchreisende machen will, nehmen, so ist dieses Territorium

dennoch eine Oase, in der noch nicht gnadenlos abgezockt wird.

Alternative: Rund Kap Hoorn Abgezockt werden Yachten ansonsten fast überall. Denn die Alternative zur Kanal-Passage heißt "rund Kap Hoorn" - ein langer und gefährlicher Weg und letztlich ist klar, daß den keiner auf sich nehmen wird, um die Panama-Ausgaben zu sparen. Letztlich der Grund, warum der Panamakanal unter Mühen und vielen Opfern 1880 begonnen und Anfang des Jahrhunderts fertigstellt wurde: viele hundert Seemeilen einzusparen. Und das lassen sich die Panamesen gut bezahlen. Für kommerzielle Schiffe lohnen sich die horrenden Kanalkosten allemal. Und die Fahrtensegler zahlen zähneknirschend. |

|

| Ironie der Geschichte: Wie

beim Suezkanal begannen die Franzosen das Mamutprojekt. Beendet, kontrolliert

und gewinnträchtig betrieben wurde der Kanal von den Amerikanern. Zum

Millenium gehen Besitz und Verwaltung zurück an die Republik Panama,

die historisch gesehen auch ein "Kunst"-Werk der US-Regierung

ist. Denn kurzerhand wurde Kolumbien ein grossen Stück Territorium abgezwackt

und zur Sicherung amerikanischer Kanalinteressen zum "souvereänen"

Staat gemacht. Einen Streifen Land beidseits des Kanals, die "Kanalzone",

besetzten die Amerikaner mit erheblicher Militärpräsenz selbst. Nach

wie vor betrachten die USA die ganze Region als ihren Hinterhof und

agieren entsprechend. "Sailing Yacht in Position.... this ist US-Warship 29...". PANDAREA war von den niederländischen Antillen kommend bereits in panmesischen Hoheitsgewässern, als ein Lenkwaffenzerstörer der US Navy sich daran machte, uns zu kontrollieren. Schiffsdaten, persönliche Angaben zum Skipper, Wohnort, Geburtsdatum über UKW-Funk. -Höflich aber bestimmt. Nach einer Weile - offensichtlich wurden die Daten irgendwo per Computer |

|

| abgeglichen - wünschte mir Kriegsschiff 29 eine gute Weiterfahrt.Solche Kontrollen nehmen die Amerikaner übrigens auchin allen übrigen Nachbarstaaten vor: Grenada, Trinidad, Venezuela, Kolumbien entlang der ganzen Antillenkette. Für diese Länder heißt die Politik knallhart: Keine Kontrollerlaubnis, keine Entwicklungshilfe...Auch nach der Festnahme des panamesischen Ex-Diktators Noriega ist für die Amerikaner der Rauschgifthandel in der Region das Problem Nummer eins. Kanal 16 auszuschalten und sich taubzustellen ist für den Yachtie ausgesprochen dumm, denn dann schickt das Kriefgsschiff ein Enterkommando und durchsucht das Schiff. Fahrtensegler (auch deutsche) haben berichtet, daß dann mindestens sechs schwer bewaffnete Soldaten an Bord kommen und die Schiffe gründlichst filzen. | Dabei soll es

auch zu Beschädigungen gekommen sein, für die es keinen Schadensersatz

gibt. Manchmal passiert dies sogar auf hoher See, in internationalen

Gewässern. Das ist zwar ein glatter Bruch des Seerechts, aber wer wollte

die Supermacht davon abhalten. Und: "Sehen wir doch einfach die

positive Seite", so ein Skipper lakonisch, "durch die Militär-

und Küstenwachboote in der Region werden wenigstens die Piraten vertrieben".

Gebühren nach Lust und Laune Grundgebühr und Kaution sind längst nicht alles. Vier Linehandler (wenn man nicht genügend eigene Crew an Bord hat): 45 Dollar pro Person und Tag. Vier extra dicke mindestens 40 Meter lange Halteleinen, 15 Dollar Miete pro Stück (oder 500 Dollar, sie zu kaufen). Crusing-Permit je nach Laune des Beamten bis zu 80 Dollar, Klarierungsgebühren, wiederum nach Gusto bis zu 20 Dollar. Dazu Taxikosten, den |

|

die Behörden liegen verstreut. Liegeplatz in Colon 20 Dollar pro Nacht, eine Festmacher-Mooring in Balboa auf der Pazifikseite ohne irgendwelchen Service 25 Dollar pro Nacht. Dazu kommen Extraverpflegung und Getränke für Linehandlers und Lotsen. Da kommen blitzschnell ein paar tausend Dollar an Kosten zusammen. Flamenco, ein schöner, sichererer und von den Kanalbehörden in einer Broschüre für Yachten ausdrücklich empfohlener Ankerplatz nur zwei Meilen südlich von Balboa wurde zum militärischen Sperrgebiet erklärt und die dort regelmässig ankernden Yachten werden ebenso regelmässig von der Küstenwache zum teuren Yachtclub gescheucht - immer wenn dort zufällig Moorings frei sind. Naturgemäß drehen sich in Colon alle Gespräche um den Transit. "Seid ihr schon vermessen? Habt ihr schon einen Schleusentermin? Wann kommt der Lotse? Geht ihr im Päckchen oder Centerlock?" Kanalfachbegriffe machen die Runde. Es gibt für Yachten drei Arten zu schleusen. Centerlock, also in der Mitte der Schleuse mit vier langen Leinen zu den Wänden, als "Raft" oder "Nest", drei Boote zusammen Schwarzarbeit wird toleriert als Päckchen oder "Tugboat", längseits an einem Kanalschlepper. Die Vor- und Nachteile werden beim Bier im Club diskutiert. Über ein morgendliches Radionetz auf UKW werden gebrauchte Bootsteile ("Tressors of the Bilge") oder Dienste gesucht und angeboten. Auch die neuesten Überfälle kommen zur Sprache. Einige weniger betuchte Fahrtensegler verdingen sich als Taucher, Schweisser, Segelmacher, Elektriker oder Dieselmechaniker auf anderen Booten, um sich das Geld für den Transit zu erarbeiten. Die Behörden tolerieren diese eigentlich unerlaubte Schwarzarbeit als Selbsthilfe unter den Fahrtenseglern, zumal das örtliche Dienstleistungsangebot eher bescheiden ist. |

|

Die 1 Inch starken

und mindestens 35 Meter langen Leinen müssen ständig auf Spannung

gehalten werden, sonst können sie reißen wie Bindfäden (Bild oben

/ Udo von der deutschen SY Dahoam). |

Internet-Tip:

Der Link führt direkt auf die offizielle Internetseite der Kanalverwaltung

mit einer Fülle aktueller Informationen, guten Bildern und Wetterinformationen. |

|

http://www.pancanal.com/eng/index.html Wer Lust hat, kann sich über eine Live-Web-Cam den Betrieb an den Miraflores-Schleusen im Internet ansehen. Die Bilder werden alle fünf Sekunden aktualisiert. Allerdings sind die Ladezeiten ziemlich lange, sodaß Fahrtensegler Zugang zu ISDN-Modem etwas Geduld aufbringen müssen. |

|

|

| Fünf Uhr Ortszeit. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, PANDAREA wiegt sich im Schwell der "Flats" von Colon/Christobal. Klaus-Dieter und Norle, Willi und Ursl von den deutschen Yachten "Chez Nouz" und "Paloma" habe ich schon mit dem Dingi von ihren Booten abgeholt. Die kommenden beiden Tage sind sie als Linehandler bei mir an Bord. Die Kanalbehörden schreiben vor, daß jeweils am Bug an zwei und am Heck an zwei Pollern (oder Klampen) eine mindestens 20 Millimeter starke und 40 Meter lange Leine von einer Person kontrolliert wird. In lwenigen Minuten soll der Lotse an Bord kommen. Das Versetzboot geht längseits und mit einem für seinen Körperumfang erstaunlichen Geschick springt der panamesiche Lotse an Bord:"My, name is Carlos...". Sorgfältig erläutert Carlos, das Verfahren, gibt Verhaltenshinweise und schließlich in der Dämmerung das Kommando zum Anker lichten. Obgleich ich selbst als Linehandler zur Übung auf anderen Booten die Kanalpassage zuvor schon dreimal mitgemacht habe und alle Details im Kopf habe, ist für dieses Abenteuer doch etwas Herzklopfen dabei. Mit dem eigenen Boot als Schiffsführer - das ist doch etwas anderes. Nur zwei Tage zuvor waren bei einem Zwischenfall, als ein Cargoschiff bei der Ausfahrt voll den Propeller laufen und das Schraubenwasser die Yachten tanzen ließ, dicke Nylontrossen gerissen wie Bindfäden. Klampen flogen aus der Verankerung gerissen und einer Amel "Supermaramu" wurde von einer Trosse ein Riß in den Kunststoff-Rumpf "gesägt". |

|

| Kurz vor der ersten Schleuse treffen wir auf unsere beiden Mit-Schleuser: Die holländische Stahlketsch "Abel Tasman" und die amerikanische Swan "Bones VIII". Es ist ein freudiges Wiedersehen, weil wir alle uns schon seit Jahren von vielen Ankerplätzen her kennen. Und das erleichtert auch den Umgang bei den Manövern miteinander. PANDAREA ist wegen des größten Gewichts von den Lotsen als Mittelboot bestimmt worden. Erst schiebt sich Bones VIII an Backbord Längseits, dann "raftet" Abel Tasman an Steuerbord an. Vorleine, Heckleine, fliegen herüber, zwei Springs und dazwischen reichlich Fender. Ab sofort muß ich drei Boote steuern und "mein" Lotse hat das Oberkommando über das Päckchen. Dafür haben meine Linehandler große Pause. | Täglicher Besuch vom Pelikan auf PANDAREA am Ankerplatz. Für Schaulustige gibt es Besuchertribünen an den Schleusen. Kreuzfahrtschiffe wie Häuser kommen im Kanal entgegen. Ohne vier erfahrene "Linehändler" ist die Durchfahrt für Yachten unmöglich (oben v.l.n.r.). Die Crews der T.O.Yachten "Chez Nous" und "Paloma" auf PANDAREA, die als Centerboat die holländischen Yacht "Abel Tasman" und die amerikanischen Yacht "Bones VIII" durch die Schleusen steuerte. Im Panamakanal gibt es mehr Tonnen und Leuchtfeuer als in der ganzen übrigen Karibik zusammengenommen (Kartenausschnitt unten). |

| Vor uns ist bereits ein Containerfrachter in die erste riesige Schleusenkammer eingefahren. Seine Festmacher sind zu beiden Seiten an den Zuglokomotiven befestigt. Wir fahren hinter ihm ein, kommen knapp hinter seinem Ruder zum stehen. Kanalarbeiter haben unsere Seitenschiffe mit Wurfleinen, an denen große Knoten, die "Affenfäuste", befestigt sind bombardiert. Flink haben die Linehändler die Trossenbefestigt, die dann von den Arbeitern dichtgeholt und an riesigen Pollern belegt werden. Es ist die Hauptaufgabe der Linhändler, diese Festmacher während des gesamten Schleusvorgangs unter Zug zu halten. Die riesigen Tore schließen sich, unter unseren Rümpfen beginnt das Wasser zu kochen. Im Vergleich zu vielen Schleusen die ich in Deutschland und Frankreich erlebt habe, steigt das Wasser im Panamakanal in rasender Geschwindigkeit. Die Leinhandler zerren an ihren Trossen, Kammer voll, das Schiff vor uns setzt sich in Bewegeung, schon sieht man die Welle des Schrauebwassers kommen, vorsichtigt entgegendampfen, ausgleichen, Achtung! Jetzt! Leinen los! Weiter zur nächsten Kammer. Das gleiche Spiel. Dem "Dicken" vor uns gilt ein Kompliment, er fährt äußerst schonend und vorsichtig an, sodaß wir Yachties diesmal nicht allzuschweres Spiel haben. Insgesamt |  |

| dreimal wiederholt sich der Vorgang, dann haben wir die Erste Hürde, die Gatun-Locks hinter uns, sind im Gatun-See. Die Verbindungen zwischen den Yachten werden gelöst und die eigentliche Kanalfahrt kann beginnen. "Hier gibt es mehr Tonnen und Leucht- feuer auf einem Haufen, als in der ganzen übrigen Karibik zusammen", witzelt einer.In der Tat ist die Fahrt in dem bestens gekennzeichnete Fahrwasser einfach. |

| Keine Langeweile hat die kleine Französin, die auf dem Großbaum durch den Kanal "reitet". Palettenweise lassen die Yachties zollfreies Bier auffahren - im Pazifik wird es richtig teuer werden. Gunther, der Skipper der T.O.Yacht "Eldorado" bereitet seinen Leinenhändlern ein deftiges Frühstück. Schuß und Gegenschuß. Diana, Bordfrau der amerikanischen Yacht "Bones VIII", hat die Kleinbildkamera gezückt.(v.l.n.r.) | Durch eine märchenhaft schöne grüne Landschaft geht der Weg. Gelegentlich kommen Kreuzfahrtschiffe groß wie Häuser entgegen. Unproblematisch. Es ist erst gegen Mittag als wir an dem dicken "Willy", dem deutschen Kran aus dem zweiten Weltkrieg, der als Beute hierher "verschleppt" wurde, vorbei den Ánkerplatz Gamboa erreichen. Es wäre zwar noch reichlich Zeit, die Kanal an diesem Tag zu beenden, aber die Verwaltung hat den Lotseneinsatz -wie fast immer – nicht auf die Reihe gebracht. |

|

| Schluß für heute. Auch recht. Wir werfen Anker in dem trüben Wasser, 40 Meter Kette. Ein schönes Esssen, einige Bierchen und Seglerlatein beenden den Tag. Auch die zweite Etappe ist spannend. Lotse an Bord, Anker auf und mit Maschine die letzten sieben Meilen zur Pedro Miguel-Schleuse. Der Weg führt durch den Gaillard Cut, dem interessantesen Abschnitt des Kanals. Hier haben die Ingenieure einen ganzen Berg abgetragen, eine unglaubliche Leistung, die einen hohen Blutzoll an Arbeiterleben gefordert hat. Gerade wird wieder gesprengt, gebohrt und gebaggert, denn das Fahrwasser soll so verbreitert werden, daß sich hier künftig zwei Dickschiffe begegnen können. |

|

|

| Wieder wird PANDAREA mit den beiden "Begleitschiffen" verbandelt, was bei rund 25 Knoten Wind große Vorsicht erfordert. Zu Tal fahren wir vor der Berufsschiffahrt in die Kammern. In der Nebenkammer ist eines der zahlreichen Passagier-Kreuzfahrtschiffen. Fotoapparate Klicken, Videokammeras sind neugierig auf uns gerichtet, angesichts unserer wehenden Nationalen winkt ein Trupp braungebrannter deutscher Touristen heftigt aus dem dritten Stock zu uns herunter. Zügig geht es zu Tal. Aufpassen, jetzt nur nicht leichtsinnig werden. Unsere Holländer sind mehr mit Fotografieren als mit ihren Leinen beswchäftigt und - schon treibt unser Raft fast gegen die Schleusenmauer. Wie schnell |  |

etwas

passieren kann, zeigt sich in der letzten Kammer der Miraflores-Doppelschleuse.

Blitzschnell schlägt die amerikanische Yacht "Daquari"

hinter uns quer, kracht mit dem Heck gegen die Mauer und zermatscht

ihre Windfahnensteuerung. Zu allem Überfluß gerät auch noch eine Leine

in den Propeller. Manövrierunfähig! Zum Entsetzte der Lotsen und Schleusenarbeiter

springt der amerikanische Skipper Dan beherzt ins Wasser um den

Prop zu klarieren.

Tödlicher Leichtsinn in der Schleuse Ein Leichtsinn, der tödlich enden kann, wie unser Lotse Carlos aufgeregt erklärt. Wenn jetzt der |

|

Viele Menschenleben kostete der Durchstich "Gailard Cut" (links). Jede noch so kleine Yacht muß beim Transit einen Lotsen an Bord haben (oben). Hinter der Brücke "Puente de las Americas" (rechts / Karte unten) die Panama mit Costa Rica verbindet, liegt der Pazifik:"Point of no Return" für Segler. Unten: Der berühmte Balboa Yachtclub ist 1999 abgebrannt. |  |

| Schleusenmeister den Wasserspiegel senkt, wird der Mann unweigerlich nach unten gesaugt und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Hektisch sprechen die Lotsen in ihre Walkie Talkies. Skipper Dan bekommt seinen Prop frei und steigt unversehrt wieder an Bord zurück. "Das wird teuer für ihn", orakelt Lotse Carlos. Wir gleiten sanft im "Fahrstuhl" nach unten und endlich öffnet sich das letzte Tor. Willkommen im Pazifik. Jetzt mit Vollgas los gegen die Wasserwirbel, die sich durch mischen von süssem Kanalwasser und salzigem Pazifik bilden. Unser Raft wird gelöst und mit großem Hallo verabschieden sich die Holländer und die Amerikaner aus Pandareas Obhut. |

| Voraus

taucht schon der riesige Bogen der "Puente de las Americans"

auf, die große und einige Brücke über den Kanal. Dahinter ist die Silouette

von Panama City zu sehen. Genau unter der Brücke wartet das Lotsenversetzboot,

um Carlos und seine

Unter der Brücke wartet das Lotsenboot Kollegen wieder aufzupicken. Am Balboa Yachtclub eine Meile weiter ist offizielle Endstation des Kanaltransits. Von einer Barkasse werden die Linehändler dort an Land übergesetzt. Ein letztes Winken und das Versprechen, sich bald über SSB-Funk zu melden. Dann motort PANDAREA noch zwei Meilen weiter zum Ankerplatz Flamenco, der angenehmer ist, als die im Strom und Schwell liegenden Moorings des Balboa Yachtclubs und ausserdem nichts kostet. Zumal der Yachtclub erst einige Wochen zuvor bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist und außer den Festmachertonnen kein Servie mehr verfügbar ist. |

|

|

Man

munkelt von Brandstiftung, weil das heruntergekommene Clubhaus vielen

längst ein Dorn im Auge war und japanische Investoren auf dem Gelände

drum herum Hotels errichten. Ein schönes Gefühl, die Kanalpassage unfallfrei

bewältigt zu haben, den Pazifik erreicht zu haben und endlich auch das

alptraumhafte Colon weit hinter sich zu wissen. Gut, Colon ist nicht

ganz Panama. Zweifelsohne gibt es auch in Panama atemberaubend schöne

Flecken: Dschungel und Regenwälder im Landesinneren, zauberhafte Riffe.

Verkehrsmässig kaum und touristisch so gut wie nicht erschlossen und

mit einer katastrophalen Sicherheitslage, ist es aber mühsam bis unmöglich,

dieses Land zu bereisen. Eine Mühe, die derzeit nur Rucksackreisende

auf sich nehmen. Bescheidene Ansätze, internationalen Tourismus zu organisieren,

bleiben bisher im Bürokratendchungel stecken oder scheitern auch am

schlechten Image des Landes. Wie es auch anders geht, zeigt das Nachbarland Costa Rica, das als die "Schweiz Mittelamerikas" gilt: Dort hat die Regierung schon vor Jahren begonnen, einen gut organisierten sanften Ökotourismus mit Naturparks und Rangern auf die Beine zu stellen, der reichlich Devisen ins Land bringt. Und Devisen bringen Wohlstand und auch Sicherheit. |

| Wohlstand

und Sicherheit gibt es in Panama nur für wenige. Geschlossene Gesellschaft.

Beispielsweise in der paradisischen Inselwelt der "Las Perlas"

rund 40 Meilen im Golf von Panama auf der Pazifikseite. Zauberhafte

Buchen, herrliche Strände und Riffe, unzerstörte Landschaft auf teils

spärlich, teils völlig unbewohnten Inseln. Ein Gebiet, in dem sich Yachten

gefahrlos monatelang aufhalten könnten, ohne sich zu langweilen und

ohne, daß jemand nach Visa fragen würde.

Die "Perleninseln" - bevorzugtes Refugium betuchter Ausländer Kein Wunder, daß die "Perleninseln" das bevorzugte Refugium betuchter In- und Ausländer sind. Selbst der einstige Schah von Persien hatte auf der Insel Contadora einige Zeit seines Exils verbracht. Auch Deutsche, die "die Schnauze voll haben von Steuern und Gesetzen", haben sich hier niedergelassen. Sie können im Paradies fast nach belieben schalten und walten. Untereinander sind sie sich freilich spinnefeind. Einer von ihnen ist Harry S. Gernegroß (Name aus Schutzgründen geändert, Red.) Goldkettchen, Tolle und nach eigenem Bekunden einst bekannte Größe im Kölner Disco-Nachtleben. Deutsche Steuerfahnder und Gläubiger lassen ihn hier im tropisch Paradies kalt. Mit rauchiger Stimme verrät er in seiner mit ausgesuchten Antiqutäten möblierten Villa auf der Klippe mit göttlichem Meeresblick einem staunenden Wiener Skipper beim Frühstück sein panamesisches Erfolgsgeheimnis : "Ich finanziere den Wahlkampf des Dorf-Bürgermeisters. Das sind für mich Peanuts." Augenzwinkernd fügt er hinzu: "Ich berate den Mann...".

Barfuß und Coconut Milk Inzwischen liegt Panama achteraus. Weit weit voraus liegt Tahiti. Für alle Weltumsegler ist das der längste Abschnitt der ganzen Reise am Stück. Rund 900 Meilen bis zu den Galapagos Inseln, weitere 3.000 Meilen bis zu den Marqueses und noch malrund 750 Meilen quer durch die Riffe der Tuamotus obendrauf bis zum "Mittelpunkt des Pazifiks" Papeete auf Tahiti in französich Polynesien. Zusammen fast unvorstellbare 4.800 Seemeilen, sechs Segelwochen nur Wasser rundherum. Bei den deutschen Blauwasserseglern heißt die Strecke "Barfußroute", die Amerikaner nennen sie "Coconut Milk Run". Aber das ist eine andere Geschichte. "Fair Winds - see you in Bora Bora..." ----- (*) Anmerkung: Der Verein zur Förderung des Hochseesegelns Trans-Ocean (T.O.) verweigert G.H. u.a. wegen seiner unzulässigen Funkaktivitäten die Anerkennung als Stützpunkt, obwohl T.O. ansonsten stets weltweit ehrenamtliche Stützpunktleiter und -vertreter sucht. Aus diesem Grund hat Nicht-T.O.-Mitglied G.H. die Segler über Kurzwellenfunk unverholen aufgefordert, den Commodore von Trans-Ocean "nötigenfalls in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung" abzuwählen... |

Panamakanal-Fakten für Fahrtensegler von der Pandarea

|

Texte und

Bilder: Peter Höbel EDITION PANDAREA© 03/1999

Kleines Info-update 02/2002

zurück zum Logbuch / zurück zur

Homepage